2021年公共建筑能耗系統的轉變與趨勢一

我國正處于城市化快速發展階段,人民生活水平顯著提高,第三產業蓬勃發展。據統計,2001-2018年間,城鎮居民的消費支出增長了4倍,城鎮空調擁有量每百戶增加3倍,第三產業 GDP增長9倍。但是,城鎮人均建筑能耗強度從0.54噸/平方米增加到0.94噸/平方米,增幅僅為60%;單位面積建筑能耗從18.9 kgce/㎡增加到21.1 kgce/㎡,增幅僅為12%。與此相反,建筑能耗強度的“緩慢”增長反映出建筑節能工作成效顯著。

變化一:電能占建筑能耗比例增長了近一倍

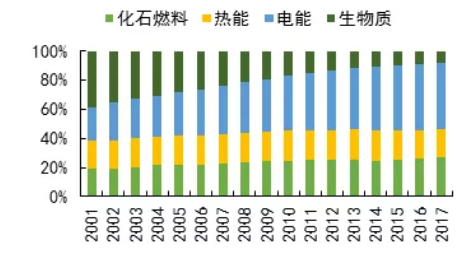

近幾年,我國建筑能源消費結構發生了明顯變化,化石燃料所占比重略有上升,低檔供熱所占比重基本保持不變,電能所占比重大幅上升,農村生物質能源所占比重下降。在這些指標中,2001-2017年間建筑用電年均增長率為9.4%,建筑總能耗占總能耗的比重從23%上升到43%,幾乎翻了一番。這就是建筑電氣化的顯著增長趨勢。

將來,建筑電氣化還會繼續。內因驅動方面,電能作為二次能源,不會對室內造成污染,用戶越來越多地使用電熱水器和電炊具,以減少室內燃料燃燒,電能替代仍在繼續;同時,電氣化數字化、智能化設備的數量增加,也帶動建筑物新增電力需求。另一種則是外因驅動,在城市能源轉型戰略下,許多機構都對我國未來能源轉型情景作了預測,為實現巴黎協定的減碳目標,適應高比例風光水核的低碳能源供給結構,未來終端能源消費結構中電能的比重需大幅提高至60%以上,其中建筑領域的上述比重將達到70%以上,遠高于當前水平。因此,建筑電氣化在未來仍有巨大的發展空間,電能將是未來建筑能源的主要類型。

圖1 建筑能源消費結構(數據來源:清華大學建筑節能研究中心《中國建筑節能年度發展研究報告》)

變化二:采暖空調能耗和其他能耗之比例逐漸由2:1向1:2轉變

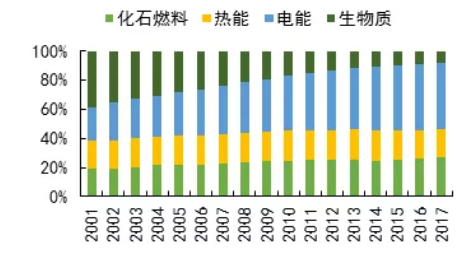

過去建筑節能的工作重點主要在于暖通空調的能耗降低和能效提升。以建筑節能標準為例,自上世紀90年代起,我國建筑節能經歷了“30%-50%-65%”的三步式發展,目前建筑節能65%的設計標準已經基本普及,越來越多省市逐步實施節能75%、80%節能設計標準,甚至近(凈)零能耗的、零能耗標準。然而,從30%->50%->65%->75%,通過圍護結構提升所帶來的節能收益正在逐步減弱,且實際上建筑節能標準提升也未能抵消建筑日益增長的用能需求,建筑能耗總量及其在全社會能耗中的占比反而增加。未來隨著采暖空調能耗和電器設備能耗的比例逐漸由2:1向1:2轉變,單純提高圍護結構性能對建筑節能的整體貢獻將會越來越有限。

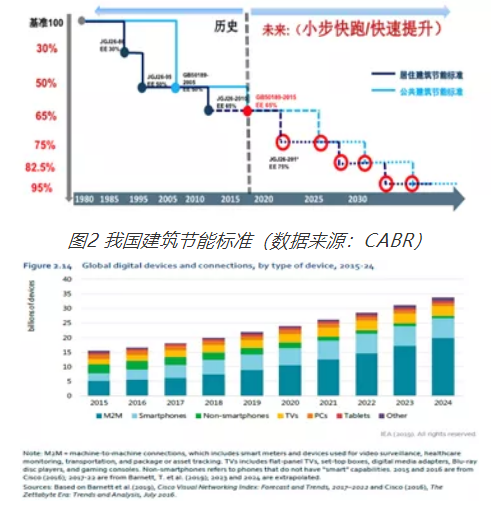

圖3 終端電器數量增長和數字化發展(數據來源:IEA《Energy Efficiency 2019》)

變化三:關注點從kWh/㎡到同時關注kW/㎡

建筑節能面臨挑戰不僅僅在用電量增加,更要考慮峰值負荷增長。以零能耗建筑為例,按照通常的理解當年光伏發電量等于年用電量時,即為零能耗建筑,但由于光伏發電與負荷需求時間不同步,在不采用儲能技術的情況下,仍需要從電網購買38%的用電量(案例模擬數據)。進一步從城市尺度考慮,以深圳市為例,根據《深圳市能源發展“十三五”規劃》,2015-2020年全社會用電量和最高電力負荷分別預計增長22%和33%,城市電力峰值負荷增速高于用電量增速。峰值負荷的快速增長一方面導致電網持續大量的投資為城市供配網設施增容,而另一方面這些城市供配電設施的利用率進一步降低,經濟性變差。在建筑中,目前建筑配電設備利用率不到20%,年用電量÷建筑入口配電容量僅為500-1600小時,但是仍大量面臨著配網容量不足尤其是電動車接入問題,其根源就在于峰值負荷問題沒有得到有效解決。因此,未來建筑節能關注重點迫切地需要從kWh/㎡到同步關注kW/㎡。

在建筑用電負荷(kW/㎡)方面,需要解決兩個問題,一個是如何降低峰值負荷以實現電網供配電設施的投資節省和利用率提升;而另一個是如何增強負荷靈活調節能力以促進可再生能源的電網集中接入和建筑分布式開發。研究建筑柔性用電技術,在建筑分布式能源得到充分利用的同時,使建筑成為電網的柔性需求,對于減小電網配電設施容量和電源結構低碳轉型都有重要意義。

變化四:電源從集中到分布,配電從單向到雙向

城市電力系統的電源形式正在從以集中為主的形式向集中與分散并存的形式轉變。在大型集中電廠(能源基地)和長輸通道構成基本格局上,城市分布式能源+儲能迅速發展。

分布式光伏方面:2013-2018年分布式光伏的累計裝機容量從不到500萬kW增長到1.2億kW。2018年分布式光伏占光伏累計裝機容量的比例達28%,占當年新增容量的比例達50%。與此同時,隨著分布式光伏的規模化發展,其成本也在迅速下降。2008年光伏系統價格約50元/Wp,而目前甚至已降至4元/Wp以下,十年間降幅超過90%。分布式光伏發電在電力市場中的競爭力越來越強。

分布式儲能方面:截至2018年底我國已投運儲能項目累計達3130萬kW,其中電化學儲能達到107萬kW,位列第二。從電化學儲能技術、電網需求等方面分析,電化學在未來五年內將迎來爆發增長階段,延續超過70%的年增長速度,到2023年儲能規模接近2000萬kW。與此同時,儲能電池的成本也在快速降低。在2009年至2013年期間,每千瓦時電池的成本降低了65%以上。

未完待續。。

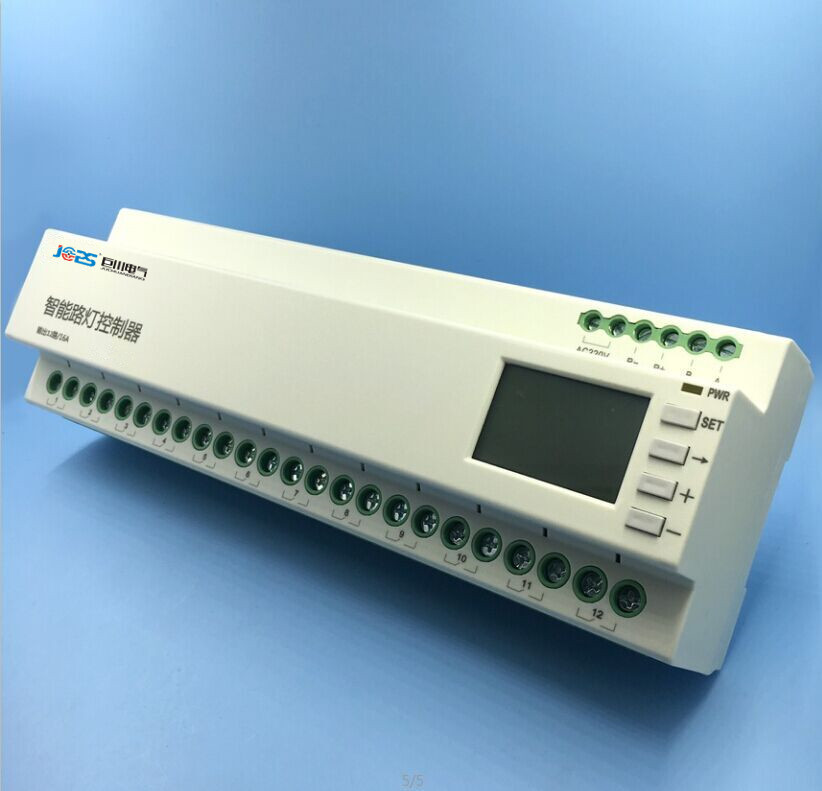

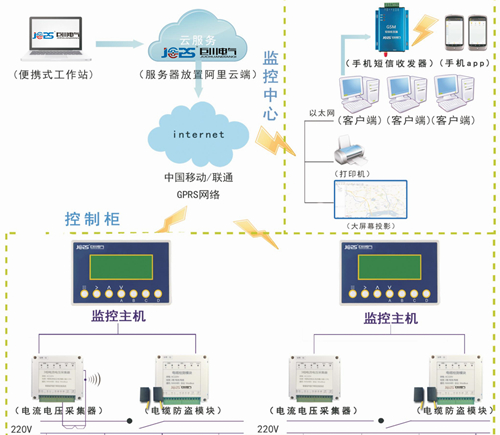

浙江巨川電氣專業生產智能照明控制系統,路燈照明管理系統,電纜防盜監控系統,余壓監控系統,能耗監測系統,一氧化碳CO監控系統,諧波保護器,APF,SVG歡迎咨詢。

變化一:電能占建筑能耗比例增長了近一倍

近幾年,我國建筑能源消費結構發生了明顯變化,化石燃料所占比重略有上升,低檔供熱所占比重基本保持不變,電能所占比重大幅上升,農村生物質能源所占比重下降。在這些指標中,2001-2017年間建筑用電年均增長率為9.4%,建筑總能耗占總能耗的比重從23%上升到43%,幾乎翻了一番。這就是建筑電氣化的顯著增長趨勢。

將來,建筑電氣化還會繼續。內因驅動方面,電能作為二次能源,不會對室內造成污染,用戶越來越多地使用電熱水器和電炊具,以減少室內燃料燃燒,電能替代仍在繼續;同時,電氣化數字化、智能化設備的數量增加,也帶動建筑物新增電力需求。另一種則是外因驅動,在城市能源轉型戰略下,許多機構都對我國未來能源轉型情景作了預測,為實現巴黎協定的減碳目標,適應高比例風光水核的低碳能源供給結構,未來終端能源消費結構中電能的比重需大幅提高至60%以上,其中建筑領域的上述比重將達到70%以上,遠高于當前水平。因此,建筑電氣化在未來仍有巨大的發展空間,電能將是未來建筑能源的主要類型。

圖1 建筑能源消費結構(數據來源:清華大學建筑節能研究中心《中國建筑節能年度發展研究報告》)

變化二:采暖空調能耗和其他能耗之比例逐漸由2:1向1:2轉變

過去建筑節能的工作重點主要在于暖通空調的能耗降低和能效提升。以建筑節能標準為例,自上世紀90年代起,我國建筑節能經歷了“30%-50%-65%”的三步式發展,目前建筑節能65%的設計標準已經基本普及,越來越多省市逐步實施節能75%、80%節能設計標準,甚至近(凈)零能耗的、零能耗標準。然而,從30%->50%->65%->75%,通過圍護結構提升所帶來的節能收益正在逐步減弱,且實際上建筑節能標準提升也未能抵消建筑日益增長的用能需求,建筑能耗總量及其在全社會能耗中的占比反而增加。未來隨著采暖空調能耗和電器設備能耗的比例逐漸由2:1向1:2轉變,單純提高圍護結構性能對建筑節能的整體貢獻將會越來越有限。

圖3 終端電器數量增長和數字化發展(數據來源:IEA《Energy Efficiency 2019》)

變化三:關注點從kWh/㎡到同時關注kW/㎡

建筑節能面臨挑戰不僅僅在用電量增加,更要考慮峰值負荷增長。以零能耗建筑為例,按照通常的理解當年光伏發電量等于年用電量時,即為零能耗建筑,但由于光伏發電與負荷需求時間不同步,在不采用儲能技術的情況下,仍需要從電網購買38%的用電量(案例模擬數據)。進一步從城市尺度考慮,以深圳市為例,根據《深圳市能源發展“十三五”規劃》,2015-2020年全社會用電量和最高電力負荷分別預計增長22%和33%,城市電力峰值負荷增速高于用電量增速。峰值負荷的快速增長一方面導致電網持續大量的投資為城市供配網設施增容,而另一方面這些城市供配電設施的利用率進一步降低,經濟性變差。在建筑中,目前建筑配電設備利用率不到20%,年用電量÷建筑入口配電容量僅為500-1600小時,但是仍大量面臨著配網容量不足尤其是電動車接入問題,其根源就在于峰值負荷問題沒有得到有效解決。因此,未來建筑節能關注重點迫切地需要從kWh/㎡到同步關注kW/㎡。

在建筑用電負荷(kW/㎡)方面,需要解決兩個問題,一個是如何降低峰值負荷以實現電網供配電設施的投資節省和利用率提升;而另一個是如何增強負荷靈活調節能力以促進可再生能源的電網集中接入和建筑分布式開發。研究建筑柔性用電技術,在建筑分布式能源得到充分利用的同時,使建筑成為電網的柔性需求,對于減小電網配電設施容量和電源結構低碳轉型都有重要意義。

變化四:電源從集中到分布,配電從單向到雙向

城市電力系統的電源形式正在從以集中為主的形式向集中與分散并存的形式轉變。在大型集中電廠(能源基地)和長輸通道構成基本格局上,城市分布式能源+儲能迅速發展。

分布式光伏方面:2013-2018年分布式光伏的累計裝機容量從不到500萬kW增長到1.2億kW。2018年分布式光伏占光伏累計裝機容量的比例達28%,占當年新增容量的比例達50%。與此同時,隨著分布式光伏的規模化發展,其成本也在迅速下降。2008年光伏系統價格約50元/Wp,而目前甚至已降至4元/Wp以下,十年間降幅超過90%。分布式光伏發電在電力市場中的競爭力越來越強。

分布式儲能方面:截至2018年底我國已投運儲能項目累計達3130萬kW,其中電化學儲能達到107萬kW,位列第二。從電化學儲能技術、電網需求等方面分析,電化學在未來五年內將迎來爆發增長階段,延續超過70%的年增長速度,到2023年儲能規模接近2000萬kW。與此同時,儲能電池的成本也在快速降低。在2009年至2013年期間,每千瓦時電池的成本降低了65%以上。

未完待續。。

浙江巨川電氣專業生產智能照明控制系統,路燈照明管理系統,電纜防盜監控系統,余壓監控系統,能耗監測系統,一氧化碳CO監控系統,諧波保護器,APF,SVG歡迎咨詢。

下一篇:2021年城市照明建設規劃標準

上一篇:2021年國內建筑節能系統的變化與趨勢二

此文關鍵字:

相關資訊

- 照明節能管理的合理設計

- 建筑照明設計標準GB50034-2013 術語篇

- 科普二之電氣裝置、電氣設備、用電設備的區別

- 2021年城市照明建設規劃標準

- 2021年公共建筑能耗系統的轉變與趨勢一

- 2021年國內建筑節能系統的變化與趨勢二

最新產品

同類文章排行

- TLYZKF-M系列智能動力控制器介紹

- 又一著名品牌倒閉!飛利浦燈飾制造(深圳)停止運營

- 2017年全球照明展會匯總

- 浙江巨川ASF.RL.6.20AZSF 智能照明模塊ASF.RL.6.16AF

- 十大智能照明品牌排名

- JS-BUS巨川電氣TSSD-0816C 智能照明模塊系統

- L5512RVF 12路10A智能繼電器 L5512RVFP

- TLYZKF-M智能動力控制器廠家TLYZKF-M價格

- TLY-01L03/16 3路 開關驅動模塊

- 曝光:王傳福在比亞迪內部最新講話!

掃一掃 關注我們

掃一掃 關注我們